Дамы и господа позвольте приоткрыть завесу тайны быта и нравов 1870х годов.

L'histoire mystérieuse |

Главный администратор Marie - Louise De Lisle Sophie Balai Adeline Morran Leuven Lacheva Дизайнер Alexandra Merceur Главный модератор Michel Fontaine Raul Bérenger Требуются ещё 2-3 модератора Обращаться в тему набор на должности Форум- Организационная |

ВНИМАНИЕ! ИГРА СТАРТУЕТ 19 СЕНТЯБРЯ. МОЖНО НАЧИНАТЬ И СЕЙЧАС, ЕСЛИ КВЕСТ УЖЕ НАПИСАН. Эпизод № 1 - Софи Бали, Ромен Де Лиль, Мишель Фонтейн Эпизод № 2 - Левена Лачева, Мария-Луиза де Лиль, Рауль Беранже Эпизод № 3 - Софи Бали, Мишель Фонтейн Эпизод № 4 - Софи Бали, Ромен де Лиль, Мария-Луиза де Лиль, Левена Лачева, Мишель Фонтейн Эпизод № 5 - Мерседес Диас, Рафаэль Дюфайе, Александра Мерсье Эпизод № 6 - Аделин Морран, Блодуэдд О' Коннор, Амбер Клиффорд Эпизод № 7 - Катерина Бейкер, Габриэль Боннар |

Реклама и баннерообмен Ник: Mistique пароль:1234567 |

|

|

|||

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » L'histoire mystérieuse » Информационная » Историческая справка

Дамы и господа позвольте приоткрыть завесу тайны быта и нравов 1870х годов.

Мода 1870-1890 годов

Моду этих годов можно охарактеризовать как моду большого города. Если до этого фраки одевали, даже выходя на улицу, то в эти годы такое стало невозможно.

В эти годы при выходах в город люди надевали гепельц (Gehpelz),сюртук, меховое пальто и герок (Gehrock). С самого начала века мужская одежда практически не претерпела изменений. Ни покрой, ни отделка практически не изменились, менялись только некоторые детали и в основном материал. Начиная примерно с 1875 года, мужчины стали носить одежду того типа, который известен и сейчас. Это пиджак, жилет и брюки, сшитые из одного материала, из добротных английских тканей.

Основы гардероба современной женщины закладывались в то же время. Женская одежда начала постепенно становиться ближе к мужской. Появились такие виды одежды, как пыльник и плащ от дождя, дорожное платье и женский костюм. Впоследствии такая одежда распространилась по всему миру.

Но почти в каждой стране были свои представления о женской красоте. В Америке и средней Европе были в моде женщины «рубенсовского» типа. Это подразумевало солидный силуэт в стиле барокко. В Англии же и во Франции были модны стройные женщины. Соответственно это подразумевало, что в моде господствует стройная линия.

Поскольку существовали эти два направления, появились соответственно и два художественных течения. В Средней Европе модные течения возглавлял австриец Ганс Маккарт. Под влиянием этого художника в моде главенствовал так называемый «макартовский» стиль. У всех богатых предпринимателей в квартирах стояла тяжелая псевдо – барочная и псевдо – ренессансная мебель. На окназ висели тяжелые занавеси из плюша, стены были увешаны темными картинами в резных рамах. Буржуазия не отличалась хорошим вкусом. Салоны представителей этих слоев населения были заполнены позолоченной посудой, фальшивыми доспехами и искусственными пальмами. В женской моде господствовала одежда, украшенная бархатом, тяжелыми воланами, тесьмой, вышивкой, пуговицами, искусственными цветами и многочисленными драгоценностями.

Но в это же время в Англии появляется новое направление в искусстве. Оно освободило как женскую моду, так и все, что с ней было связано, от фальшивого стиля «под историю». Это движение возглавляли Уильям Моррис, Уолтер Крейн и Джон Рескин. Во всей моде стало просматриваться стремление к возвышенной простоте. Линия платья стала подчеркивать стройность фигуры. Основой этого течения можно считать стиль прерафаэлитов, который предшествовал модерну. Но нужно отметить, что мода, появившаяся в этот период, первоначально появилась во Франции. И свое отражение она нашла именно там, в картинах французских импрессионистов и стихах поэта Стефана Малларме.

Этого поэта можно считать первым теоретиком женской моды. Он основал в 1874 году модный журнал «Ла дерньер мод» (La derniere mode). Кроме него, сотруднико в журнале не было. Он сам редактировал его и писал статьи. Первый номер этого журнала увидел свет 6 сентября. Всего же было выпущено 8 номеров. Это был совершенно новый тип светского развлекательного журнала.

Малларме очень хорошо чувствовал и видел все тенденции новой моды. Он присутствовал на свадьбах, маскарадах, рассматривал витрины модных салонов. О моде он говорил только благородно и искренне, как истинный импрессионист. Он никогда и никого не пытался поучать, не рассуждал о морали. О моде он говорил так, как и все истинные импрессионисты – благородно и искренне. В целом Малларме сделал то же самое, что и все импрессионисты. Они придали повседневную праздничность, как самой моде, так и всем ее аксессуарам. Женщины с радостью подписывались на журнал - ведь в нем сам поэт писал для них и о них.

В это время, как силуэт женской моды, так и сама мода стали изменяться куда быстрее, чем в прежние времена. Прежде всего, кардинально изменились юбки. Стиль «кринолин» исчез примерно в 1867 году. В 1870 году появился турнюр. Но в тоже время юбки в стиле рококо, тоже не выходят из обращения. Это так называемые «полонезы», высоко присборенные сзади. Домашняя одежда тоже не избежала влияния этих выходных платьев. В светских и выходных туалетах юбка была продолжена до длинного шлейфа, который украшали лентами, сборками и воланами. Мода на турнюры достигает своего апогея во второй половине 80-х годов. Материи, из которых шили платья, комбинировали по цвету, стараясь сочетать цвета, сильно отличающиеся друг от друга. Чес дальше, тем богаче становились украшения на платьях. Перед 1880 годом на некоторое, очень небольшое время модная линия изменилась. Лиф был опущен глубоко на бока. При этом он плотно облегал тело и значительно ограничивал движения. Спереди юбка сократилась. Но сзади ее шлейф настолько же увеличился.

Высокие каблуки, опущенные плечи и узкие рукава придали женской фигуре почти тепличную хрупкость. Женская же голова значительно уменьшилась в профиль. Прическа стала значительно выше. На лоб падал только несколько кудрей.

От солнечных лучей спасали небольшие шляпки с перьями и нарядные зонтики.

Новый поворот в моде произошел в 90-х годах. Все светские мужчины и женщины увлеклись ездой на велосипеде. Тогда же исчезли турнюры. Костюмы становятся проще по фасону. Они куда лучше приспособлены к новым требованиям времени. В те времена наиболее удобной одеждой для занятий спортом стал костюм с рубашкой и галстуком.

А что же купальники? Нужда в них возникла лишь в конце XIX столетия, когда европейцы стали больше времени проводить на свежем воздухе и активно заниматься спортом. Дамские купальники шили из цветного ситца и украшали бесчисленными оборками, которые выполняли роль своеобразных фиговых листочков, прикрывающих рельефные подробности женских фигур. К купальному костюму прилагались черные купальные чулки. Мужской купальник тех лет - хлопчатобумажное трико, как правило, в сине-белую или красно-белую полоску.

Плавать в таких костюмах (особенно дамам) было практически невозможно. Дамы и кавалеры прогуливались по пляжу модного курорта, раскланивались, Вели светские беседы.

Стремительно вспыхивали и столь же стремительно угасали многочисленные курортные романы. А для тех, кто все-таки хотел немного поплескаться, прямо на воде строились специальные купальни, из которых можно было отправляться в открытое море, не боясь любопытных глаз.

Веер

Складной веер представлял собой не только изящную вещицу из дорогих материалов — слоновой кости, шелка, перламутра и редких пород дерева с росписью, вышивкой или инкрустацией, но служил способом общения между дамой и кавалером. Форма веера и материал, из которого его делали, подчинялись моде. В 1825 году писали: «Веера в страшной моде: обыкновенно дамы их носят за поясом»

Через несколько лет появились иные рекомендации: «Модные веера делают из перьев, белых или цвета райской птички, с сквозными перламутровыми косточками; на перьях такого веера бывают золотые арабески и гирлянды незабудок»[12].

В XIX столетии установились правила, по которым «для балов, при белом платье, необходим веер белый, слоновой кости или перламутровый, а для замужних дам кружевной или из страусовых перьев»

Символике подчинялся цвет веера: «Белый — невинность, черный — печаль, красный — радость, лиловый — смирение, голубой — постоянство, верность, желтый — отказ, коричневый — недолговременное счастье, черный с белым — нарушенный мир, розовый с голубым — любовь и верность, шитый серебром — скромность, веер, вышитый золотом,— богатство, убранный блестками — твердость и доверие»

Несколькими годами раньше появился сборник советов, составителем которого был автор, скрывшийся под ироничным псевдонимом А.Комильфо. В сборнике содержались не только толкования различных положений веера, но и были помещены рисунки, объяснявшие эти описания: «Чтобы выразить согласие да — следует приложить веер левой рукой к правой щеке. Нет — приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. Ты мой идеал — дотронуться открытым веером до губ и сердца. Я тебя люблю — правой рукой указать на сердце закрытым веером. Я вас не люблю — сделать закрытым веером движение в сторону. Я к вам не чувствую приязни — открыть и закрыть веер. Мои мысли всегда с тобою — наполовину открыть веер и провести им несколько раз по лбу. Верить ли вашим словам? — закрытый веер держать у левого локтя. Будьте осторожны, за нами следят — открытым веером дотронуться до левого уха. Мои слова не должны быть переданы другим — правой рукой держать открытый веер и прикрыть им левую руку. Твои слова умны — приложить закрытый веер ко лбу. Хочешь меня выслушать? — открыть и закрыть веер. Выскажись яснее — наклонить голову, рассматривать открытый веер. Не приходи поздно — правую сторону открытого веера держать перед тем, с кем ведется разговор, а потом быстро закрыть его. Я не приду — держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника. Я жду ответа — ударить веером по ладони. Я буду исполнять твои желания — открыть веер правой рукой и вновь закрыть. Мужайся! — открытый веер приложить к груди. Не приходи сегодня — провести закрытым веером по наружной стороне руки. Ты меня огорчил — быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками. Прости меня — сложить руки под открытым веером. Нас подслушивают, молчи — дотронуться закрытым веером до губ. Я хочу с тобой танцевать — открытым веером махнуть несколько раз к себе, то есть поманить. Я сделалась недоверчива — барабанить закрытым веером по ладони левой руки».

И далее А. Комильфо продолжает: «Если собеседник, пользующийся особенным расположением, просит веер, то ему следует подать его верхним концом, что означает не только симпатию, но и любовь.

Для выражения презрения веер подается ручкой, то есть нижним концом. Подавать же веер открытым не следует, так как означает просьбу, напрашивание на любовь»

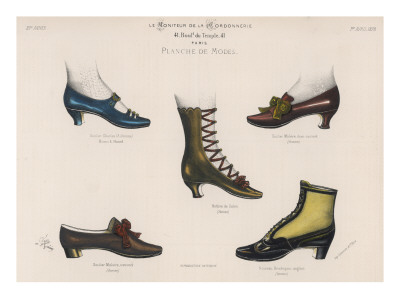

Обувь

Обувь в такой же степени зависела от диктата моды, как и другие детали костюма. Основные правила, однако, были связаны не столько с формой, высотой каблука или отделкой носка туфель, сколько с цветом и материалом, из которого сделали обувь.

Мужчины, например, до конца столетия могли ходить только в черной обуви — цветные сапоги или ботинки были невозможны для хорошо одетого человека. В первой половине века мужчины, ориентированные на европейский костюм, надевали исключительно сапоги. До конца 50-х годов не были известны ботинки на шнуровке. В самом начале столетия, когда носили панталоны, заправленные в сапоги, последние довольно разнообразно украшались (хотя цвет их оставался черным). Например, сапоги имели отвороты из яркой желтой кожи или кисточки, наподобие гусарских. В 20-х годах окончательно распространилась манера носить панталоны поверх сапог, и мода оказывала влияние на форму «головки» сапога — она заострялась или, напротив, резко обрубалась и т.д. В качестве нарядной обуви мужчинам служили бальные туфли.В конце 50-х — начале 60-х годов сапоги были вытеснены ботинками.

Разумеется, все изменения моды не распространялись на одежду форменную, костюм военных. Женская обувь была более разнообразна, не только по крою, но и по цвету. Однако и женщины могли носить разноцветную обувь лишь в первой половине дня. Смирнова-Россет рассказывает: «Утром рано я к ней приезжала заказывать белье, Пецольду несколько дюжин черных, белых, красных, голубых башмаков, тогда мода была, чтобы обувь была того же цвета, как платье»[84]. Модные журналы того времени рекомендовали: «Поутру ботинки соответствуют цвету подкладки, на которую положено платье; вечером же они должны быть белые». В первой половине столетия вся нарядная женская обувь шилась из ткани, поэтому-то моднице и требовалось не менее дюжины атласных башмаков, упоминаемых Смирновой-Россет. В наше время определение «штиблеты» воспринимается с некоторым ироническим оттенком, но в прошлом веке штиблетами называли обувь из сукна или полотна, плотно облегавшую ступню и застегивавшуюся на пуговицы. Разделы моды в периодической печати советовали «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости»

Штиблеты были и мужскими, но эта обувь являлась своего рода социальным знаком — в первой половине века штиблеты носили крепостные, исполнявшие обязанности лакеев в барском доме (обычно их надевали с костюмом, восходящим к XVIII веку, с короткими, до колен, штанами и белыми бумажными чулками; к такой одежде полагались штиблеты). Конечно, штиблеты прислуги шили не из казимира, а из тканей домашней выделки.Во второй половине столетия штиблеты оставались принадлежностью костюма прислуги из богатых домов.

Наиболее распространенной тканью, из которой делали мужскую и женскую обувь, была прюнель — плотная и тонкая ткань саржевого переплетения. Стоимость прюнели определялась качеством сырья. Ее изготавливали из шелка, шерсти и хлопка. Начиная с конца 1805 года длина женского платья постепенно уменьшалась и не позволяла скрыть ступню, поэтому возникла потребность в изящной обуви, подходящей к платью. Затем появились и особо прочные и гибкие ткани, годные для обуви. Бархат и шелк, использовавшиеся прежде, не были достаточно носкими. Поэтому стала применяться прюнель разных сортов.

Прюнель для женской обуви могла быть практически любого цвета, чаще всего гладкокрашеная. Упоминание о прюнели в художественных произведениях относится еще к первой половине ХIХ века. «Красавица подобрала свое платье и бурнус, обнаружив... обутую в прюнелевый башмачок маленькую ножку» (А.Н.Майков. «Петербургская весна»).

Оттенки цвета женской обуви часто были довольно экстравагантны. Вот, например, описание ботинок, рекомендованных модницам в первой половине века: «Ботинки из сатен-тюрка, цвету майского жука, очень нарядны»[88]. Цвет «майского жука» вошел в моду за три года до публикации в «Молве». Его характеризовали как «темный цвет с золотым отливом»[

Корсет

Пренебрежение корсетом считалось плохим тоном.

Корсет меняет очертания фигуры в зависимости от веяний моды, то поднимает грудь, то делает плоской, линия талии то завышается, то занижается, то возвращается в свое естественное положение. В 1828 году изобретаются металлические блочки для шнуровки, а в 1895 – бюск.

XIX век, век тончайших, затянутых в корсет талий и пышнейших юбок, век, когда поминать беременность считалось неприличным, и женщина должна была оставаться дома, когда беременность становилась заметной. Однако корсет давал возможность продлить период пребывания на публике.

Осознавался ли вред, который мог причинить слишком туго зашнурованный корсет и ребёнку, и матери? Несомненно. Ещё в 1700 г. один из персонажей пьесы известного английского драматурга Уильяма Конгрива говорил своей будущей жене, что запрещает ей шнуроваться, затягивая талию, во время беременности. Но тонкая талия, символ красоты, была слишком привлекательной, и множество женщин вплоть до пятого или шестого месяца так туго шнуровали корсет, что окружающие могли не догадываться об их беременности.

На последних же месяцах носили специальный корсет для будущих матерей, с дополнительной шнуровкой не только на спине, но и на боках и на животе, что позволяло распускать его по мере надобности, освобождая живот, но по-прежнему поддерживая верхнюю часть тела. Такие корсеты были относительно удобны, и порой женщина не снимала его даже непосредственно во время родов.

P.S. из истории

В XVI веке Мария Медичи ввела в моду официальный стандарт обхвата талии 13 дюймов – чуть больше 33 см! Это в два раза меньше, чем современный «стандарт красоты» 90:60:90. Для того чтобы добиться такой тонкой талии, корсеты начинали носить с детства, а это приводило к тому, что атрофировались мышцы спины и брюшного пресса и такая дама уже не могла без корсета вести нормальный образ жизни. Даже взять собственного ребенка на руки для нее было непосильным трудом. Постоянное ношение корсета замедляло рост нижних ребер, сдавливало грудную клетку и наносило непоправимый вред женскому здоровью. Дамы дышали только верхней частью легких и поэтому очень часто падали в обморок. Печень и желудок тоже деформировались. Видимо тогда и возникла поговорка, что красота требует жертв.

Историк Валери Стил и доктор Линн Кутш провели исследование негативных последствий ношения корсета, изучая старинные образцы корсетов и обследуя наших современниц, которые регулярно носят корсеты. В частности, исследователи пытались выяснить, насколько серьезно корсеты уменьшают объем легких. Подобные эксперименты уже проводили в 1998 году, когда добровольцам предложили надеть корсеты 19-го века, которые уменьшили бы их талию на 7,5 см. В результате было зафиксировано, что их дыхательный объем снизился в среднем на 9%, а у некоторых добровольцев вплоть до 29%. Согласно этому исследованию, корсеты викторианской эпохи действительно затрудняли дыхание и могли привести к обморокам, особенно во время активных упражнений, например, на балу.

Несмотря на распространенное мнение, корсеты не только не вызывают сколиоз, но даже помогают с ним бороться. Кроме того, они действительно поддерживают осанку и в некоторых случаях облегчают боль в спине. Тем не менее, длительное ношение корсета приводит к ослаблению мышц спины и брюшной клетки. Кроме того, корсеты могут вызвать деформацию ребер, в том случае, если носить их, начиная с раннего детства. Но в 19-м веке корсеты начинали носить в основном после 10 - 12 лет. Хотя, как видно из рассказа Гвен Раверэт, ношение корсета могло причинять значительный дискомфорт, это не приводило в перманентной деформации ребер. Хотя корсет действительно сжимает грудную клетку, после его снятия ребра возвращаются на место. Хотя в 18-м веке некоторые модницы ложились спать в корсетах, в 19-м только настоящие фанатки не снимали их даже на ночь.

Печень, перерезанная надвое – это еще один известный корсетный ужастик. Действительно, из-за туго затянутого корсета печень сдвигается вниз и вытягивается. Если затянуться совсем уж сильно, ее и правда можно повредить. Тем не менее, согласно Валери Стил, большинство сообщений о деформации печении в 19-м веке связано не с ношением корсетов, а с такими заболеваниями как гепатит и цирроз. Слухи о том, что корсет приводит к язве желудка, в ходе исследований так же не подтвердились. Однако было выяснено, что корсет может вызвать запоры или давить на мочевой пузырь, приводя к проблемам с мочеиспусканием.

У любительниц корсетов возникали проблемы с маткой, но опять же при определенных условиях. Множество женщин в 19-м веке страдало от выпадения матки, зачастую вызванного многочисленными беременностями. Из-за давления на низ живота, корсеты ухудшали это состояние. Главным средством от выпадения матки были пессарии – устройства напоминающие резиновые затычки, которые вставляли во влагалище чтобы удерживать матку на месте. Интересно, что рекламные плакаты часто изображали пессарии, прикрепленные к корсетам. Женщины, надевавшие корсеты во время беременности или после родов, подвергались существенному риску.Существовали, конечно, и особые корсеты для этого периода, которые должны были растягиваться по мере увеличения плода, но они мало чем отличались от своих традиционных собратьев, потому что поддерживались все тем же китовым усом. Ношение корсетов во время беременности приводило к выкидышам или осложнениям при родах. Вероятно, некоторые женщины использовали тугие корсеты в качестве абортивного средства.

Хотя функция у корсетов одна – придавать фигуре более привлекательную форму – существовали различные виды корсетов, в том числе и корсеты для беременных,кормящих матерей, наездниц, а так же ночные корсеты. Несмотря на негодование врачей, изготовители корсетов утверждали, что именно их продукция – не только самая красивая, но и полезная для здоровья. Реклама корсетов подчеркивала их удобство, легкость, и пользу в исправлении природных дефектов. Вплоть до 1870-х, подобная реклама редко изображала женщин, облаченных в корсеты – как ни крути, но это нижнее белье. Зачастую на рекламных открытках можно увидеть сами корсеты, иногда в окружении ангелочков. Этот аспект особенно интересен, ведь согласно распространенному мнению, корсеты приводили к осложнениям беременности, а то и вовсе к появлению искалеченных детей. Но рекламодатели, очевидно, хотели подчеркнуть, что хороший корсет – не помеха деторождению. Кроме того, согласно мнению историков, ангелочки, затягивающие корсет на дамах, указывают на эротический подтекст, символизируя мужчин, которые тоже зашнуровывают женщин в определенных обстоятельствах. Еще более интересна реклама нержавеющих корсетов, изображающая голого мальчика в сапогах, который поливает корсет из шланга. Несмотря на двусмысленность самой ситуации, возражение у общественности вызвал лишь тот факт, что на мальчике не было одежды. Когда ее дорисовали, публика успокоилась.

В некоторых случаях, женщины сами шили себе корсеты, но большинство предпочитало раскошелиться и приобрести уже готовый. В 1861 годы общее количество корсетов, проданных в Париже, составило 1 200 000. Самые дешевые корсеты для работниц или крестьянок шли за 3 франка. Шелковые корсеты стоили от 25 до 60 франков, а цена роскошных корсетов, отделанных кружевом, достигала 200 франков [NB – собственно, эта статистика и примирила меня с фанфиками по “Призраку Оперы”, где корсеты трещат с завидной регулярностью. На 20 тысяч франков Призрак мог купить своей пассии или 100 шикарных корсетов, или 1000 корсетов попроще – рви не хочу. Впрочем, чтобы разорвать корсет с китовым усом и металлическими застежками, нужно очень постараться.

Когда же в Викторианскую эпоху показателем привлекательности у женщин стала осиная талия, многострадальным девушкам уже в 14-летнем возрасте натягивали на талию тугой пояс, а к 16 годам, когда три нижних ребра начинали сходиться, шили на заказ специальный детский корсет. С 18 лет девушка переходила на взрослый образец корсета и не расставалась с ним всю жизнь.

Шутка того времени «Женщина, одевающая корсет, не должна жить одна» имеет все основания быть чистейшей правдой. Чтобы втиснуться в модную деталь белья, дамам приходилось прибегать к помощи служанок, которые упираясь одной ногой в поясницу хозяйки, не без усилий, обеими руками колдовали над шнурками: то затягивая, то ослабляя, и снова затягивая, но уже туже, при этом руководя вдохом и выдохом своей госпожи. В присутствии служанки требовалось сохранять полную невозмутимость — проявление слабости перед прислугой считалось позорным. Нередко, зачехлённые в броню, женщины падали в обморок, чем поддерживали репутацию слабого пола. На самом же деле, чтобы носить корсет требовалось огромное мужество. Он не выпускал из своих объятий женщин ни днём, ни ночью. Существовали и «спальные» модели, которые поддерживали форму талии во время сна.

В социальной жизни корсет занимал положение гораздо более значимое, чем просто нижнее бельё. В 1870 году статья одного французского журнала привела доводы о том, что напряжённое стягивание даёт восхитительное ощущение. На заметку мазохистам стоит добавить, что такой «социальный» способ самоистязания использовали в качестве дисциплинарных мер к строптивым девочкам. В планшетку корсета вставлялась игла, и когда гимназистка, забывая об осанке, горбилась, кончик иглы глубоко впивался ей в спину.

О трауре.

Внешнее выражение скорби по ушедшему из жизни человеку включало в себя особые правила поведения и траурную одежду. В допетровскую эпоху понятие «траур» обозначалось словами «жаль», «жальба», а траурная одежда называлась «жалевой». Отдельные элементы европейского траурного ритуала, принятые при Петре I, совпадали со старой русской традицией. Например, смирные (черные) кафтаны, отказ от увеселений и ношения ювелирных украшений в течение всего срока траура. В.И.Даль приводит пословицу: «В жалях серег не носят».

В основу европейского траурного ритуала, укоренившегося во второй половине XVIII века и сохранившегося на протяжении всего ХIХ столетия, лег «Odre chronologique des deuils de la cour» (Paris, 1765).

Эти правила предполагали глубокий, обыкновенный и полутраур. Во время траура запрещались балы. Если речь шла о государственном трауре, связанном, как правило, со смертью кого-нибудь из членов императорской фамилии, то запрещались спектакли и другие публичные зрелища.

Последующие изменения в большей степени были связаны с появлением новой моды. Прежде всего это касалось бытового грима — от пудры, румян и париков надолго отказалась мода, поэтому в более позднее время румяна или пудра свидетельствовали лишь о личных пристрастиях человека, рассматривались как чудачество поведения, но не воспринимались как нарушение приличий.

Упомянутая мемуаристкой ткань «гри-де-лень» означает не качество ткани, как может показаться на первый взгляд, а орнамент — серая материя в полоску.

В том же «Модном магазине» сообщалось: «Для верхней траурной одежды преимущественно носят ротонды. Нарядные траурные шляпки из черного крепа украшаются цветами из каменного угля (гагата). Вообще: черный, белый, серый и лиловый цвета так часто повторяются, что можно подумать, уж не в полутрауре ли большинство женщин. Для настоящего же траура употребляют английский альпага, бомбазин и мохер. Все эти материи более или менее из шелка с шерстью». Для траурной одежды была популярна шерстяная байка — мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна. Современная байка по своему внешнему виду сопоставима лишь с бельевыми сортами ткани, производившимися в XIX веке.

Во время траура и для мужчин и для женщин были обязательны черные перчатки и черный зонт. Некоторые отделывали носовые платки черной каймой, так же как визитные карточки и писчую бумагу.

Обычно орнамент на траурной одежде позволяли себе только для малого траура, или, как его часто называли в XIX веке, полутраура. В 1863 году журнал «Модный магазин» рекомендовал для траура, вернее полутраура, ткани в черно-белую клетку.

Покрой траурного платья целиком зависел от моды. Неизменными оставались лишь цвета, тип ткани (шерсть или шелк) и правила пользования драгоценностями.

В России в качестве траурного был возможен белый цвет. Вот что пишет А.Ф.Тютчева: «Она [княгиня Екатерина Николаевна Мещерская] с большой заботливостью отнеслась к заказу моего платья для представления ко двору, вникая в мельчайшие подробности туалета, который вследствие наложенного в то время на двор траура должен был быть совершенно белый».

Этот необычный костюм объясняется тем, что по существующим правилам дети носили полутраур, то есть сочетание черного и белого, а для детей моложе семи лет белая одежда тоже считалась полным трауром.

Во время траура носили ткани без блеска. «Самыми подходящими материями считаются черные шерстяные ткани без лоска, например кашемир, креп, рипс, шевиот и тому подобные, которые отделываются английским крепом (редкая шелковая ткань, которая кладется под пресс, собирается в пересекающиеся складочки) или гладким траурным флером. Креп — знак глубокого траура, гладкий флер более подходит для времени перехода».

Упомянутый английский креп — разновидность креповых тканей, производившихся в России. Для производства крепа — шерстяного или шелкового — основу натягивали из туго скрученных нитей, а уток из слабо скрученной пряжи. Благодаря этому поверхность креповых тканей была неровной, шероховатой, как бы покрытой небольшими бугорками.

ТУРНЮР

ТУРНЮР (от франц. tournure - осанка - манера держаться; в англоязычных странах в этом же значении используется термин bustle), модное с 70-х по 90-е гг. XIX в.

приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела; нижняя юбка с такого рода приспособлением.Его изобретение принадлежит первому кутюрье – Чарльзу Фредерику Ворту. Сам он рассказывал, что идея турнюра пришла ему в голову, при виде женщины подметавшей пол и подобравшей юбку назад.Хотя можно предположить что этот ход он подглядел из моды галантного века (а данная эстетика в конце XIX века приобрела неслыханную популярность, воплощаясь прежде всего в костюмированных балах) – в эпоху Рококо были в моде платья называемые «полонез», с объёмной драпировкой на задней части юбки.

Такая драпировка была и у платьев 1860-х годов, которые явились предвестниками новых форм (все мы помним что новое – это хорошо забытое старое). Также вернулись в моду и муслиновые косынки фишю, и панье.В обычном турнюре было неудобно сидеть, поэтому дамы с портретов конца XIX в. демонстрируют истинную сдержаность и изящество поз. Женщина в таком наряде сидит боком, если обручи (правда не у всех турнюров) могут складываться, то посадка нормальная.Ближе к середине 1880-х юбка вновь начала становится пышнее. В целом таких больших колебаний пышности, как в предыдущее десятилетие, в 1880-х не наблюдалось. Для повседневного костюма второй половины 1880-х годов предлагаются более легкие турнюры в виде валиков или подушечек, сплетенные из тонкой и гибкой стальной проволоки. Такими их продолжают носить и в 1890-х годах, в период «Прекрасной эпохи» (Belle Époque). В конце столетия они постепенно уменьшаются, и около 1900 г. заменяются плоскими полукруглыми простеганными подушечками, набитыми конским волосом. Эти легкие накладки повязывают поверх корсета или надевают под него, формируя модный в ту пору S-образный силуэт. Такие мягкие подушечки (bustle pal) были в ходу вплоть до 1910-х г., когда наступило время последних турнюров. Силуэт продолжал «худеть», а вместе с его упрощением исчез и турнюр.

Обратная сторона эпохи изяществ.

Kак известно, главной целью женщины викторианской эпохи считалось деторождение. В зависимости от ее общественного положения, к этому основному роду деятельности прибавлялись и другие обязательства. На простолюдинке зачастую лежало все хозяйство – приготовление пищи, изнурительная стирка раз в неделю, уборка дома, раздача подзатыльников детям и прочее. Аристократка же должна была служить украшением гостиной и наносить визиты – тоже обязанность не из легких, если подумать, что тебе каждую неделю придется посещать людей, которые тебе глубоко противны, но от которых зависит карьера твоего мужа. Тем не менее, не смотря на все эти обязанности, женщины считались слабым полом, подверженным всяческим недугам. Королевой заболеваний выступала матка. Само ее наличие приводило людей в священный трепет, так что не удивительно, что эта занимательная часть тела была окружена огромным количеством мифов. Многие из этих мифов касались менструации – загадочного недуга, над которым ломали голову как врачи, так и общественные критики. Популярное мнение гласило, что во время менструации женщина находилась в опасности:

В течении этого времени женщина нездорова или не в порядке. Различные неприятные ощущения связаны с ней [менструацией]; но когда она сопровождается сильной болью, что случается нередко, она перерастает в болезнь, и женщина не может зачать, покуда не вылечится. Во время так называемых «месячных» следует избегать трудно перевариваемую пищу, танцы в натопленных комнатах, внезапный контакт с холодом или жаром, а так же эмоциональное возбуждение.

Согласно мнению врачей и общественных деятелей, ничто не ухудшало состояние женщины во время месячного недомогания так, как умственная деятельность. Надо заметить, что и в другое время умственная деятельность у женщин не приветствовалась, но в это время она несла особый вред. Различные «специалисты» по-разному оценивали вред чтения во время менструации. Например, некоторые столпы общества сокрушались лишь из-за чтения романов. В 1870м году Орсон Фаулер, американский критик, прошелся по этому вредоносному чтиву:

Чтение, которое стимулирует эмоции и разжигает страсти, может вызвать или же усилить закупорку матки, что в свою очередь может привести к различным недугам, включая (...) болезненную менструацию.Некоторые общественные деятели, впрочем, заходили еще дальше, осуждая не только любовные романы, но и вообще высшее образование женщин. Особенно на этой ниве прославились американцы. Так в 1873м году доктор Эдвард Кларк из Гарварда опубликовал книгу под названием «Пол и Образование.» Это труд сообщал, что высшее образование подрывает репродуктивные способности женщин, вынуждая их трудиться в критический момент их физического развития. Покуда американские феминистки строчили опровержения, некоторые общественные деятели по ту сторону Атлантики взяли книгу Кларка на вооружение. Ведь она доказывала, якобы с позиции медицины, что запретить женщинам доступ к высшему образованию – это, оказывается, гуманный акт. Ведь сама Природа создала женщин для других функций, нежели мужчин, и умственное перенапряжение во время менструации может привести к целому сонму заболеваний. Впрочем, и в Англии это мнение встретило ответные аргументы феминисток.

Процесс взросления, перехода из мира детства во полный соблазнов мир взрослых был пугающим. Причем скорее всего пугающим в большей степени для врачей, чем для их пациенток. Множество книг по физиологии и гигиене, посвященные девочкам-подросткам, создавали образ хрупкого ребенка, до смерти перепуганного изменениями, происходящими с ее телом. Такая девочка обычно вздыхала, роняла невольные слезы и вообще дичилась людей.

Яркий пример реакции девочки на менструацию, пришедшую как гром среди ясного неба, предлагает «Детство Люверс» Бориса Пастернака. Первая менструация не принесла Жене Люверс никакой радости. Наоборот, девочка получила нагоняй от гувернантки, считавшей кровотечение чем-то постыдным:

Француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Никаких разъяснений по поводу ее состояния девочка не получает, и весь день мучается от гнетущего чувства:

Ей казалось, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет, и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Но первоначальная реакция гувернантки была еще цветочки, ягодки же ждали несчастную девочку на следующий день, когда она нечаянно запачкала ночную рубашку.

Женя стала укладываться в постель и увидала, что день долог от того же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре. "Она пудрится. Только этого недоставало. Теперь она поняла наконец. Она давно замечала!"

Разумеется, Женя разрыдалась, не столько от несправедливости наказания, сколько от того, что чувствовала за собой еще худшее преступление, возможно, заслуживающее еще более сурового порицания. Поскольку к психологически неприятной ситуации добавляется и физическая боль, девочке становится так плохо что хоть топиться иди (к счастью, ее останавливает тот факт, что вода в реке в это время еще очень холодная – великолепное знание подростковой психологии со стороны Пастернака).

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было -- она это чувствовала -- куда сквернее ее подозрений. Надо было -- это чувствовалось до отупенья настоятельно, чувствовалось в икрах и в висках -- надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя, плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измождающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотечении какое-то тошнотворное, гнусное зло. "Menteuse!" -- Приходилось только отрицать, упорно заперевшись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывни.

К счастью, мама Жени восстанавливает справедливость и выгоняет злодейку-француженку. Из этого отрывка можно сделать вывод, что, во-первых, Женя Люверс не знает какие меры принимать во время менструации, во-вторых считает это явление чем-то греховным, чем-то что заклеймит ее преступницей. Вполне вероятно, что девочки в 19м веке думали именно так. Особенно это относится к подросткам, проживавшим в крупных городах, где дети были оторваны от природы и не могли наблюдать за физиологическими процессами на том же скотном дворе. Возможно, что в сельской местности дела обстояли по-другому.Так или иначе, чувство вины, которое ощутила Женя Люверс, было довольно распространено среди женщин викторианской эпохи. Менструацию считали болезнью вообще, а менструацию сопровождаемую сильным дискомфортом – какой-то на редкость мерзкой и противоестественной болезнью: «Если какой-либо этап менструации сопровождается болью, значит что-то не так или с одеждой, или с диетой, или с поведением женщины.» Иными словами, общественное мнение придерживалось варианта «сама виновата.» Ответственность за болезненную менструацию ложилась на плечи несчастной страдалицы. Ну а поскольку она сама провинилась – например, прочитав душераздирающий роман на ночь – то не имела права жаловаться, чтобы ненароком не обеспокоить окружающих.

Документы той эпохи приоткрывают завесу над гигиеной во время менструации. Исследователи подчерпнули большинство данных из американских источников, но скорее всего, те же самые средства использовали и в Европе. В частности, в материалах по расследованию убийства некой Лиззи Борден описывается прокладка из ткани, размером чуть меньше подгузника. Прокладки прополаскивали в ванне и затем сушили. Легкая работа по дому считалась лучшим способом регулировать менструацию и уменьшить боль. С другой стороны, чтение и любая умственная деятельность, согласно популярному мнению, отнимали слишком много энергии и вызывали отток крови от гениталий, тем самый нанося женщине урон и даже вызывая бесплодие. Кроме того, существовали различные средства, как народные, так и запатентованные, чтобы остановить поток крови. Таков например рецепт кровоостанавливающего бальзама доктора Чейза. Если после употребления сего снадобья пациентка не мечтала о намыленной веревке, то наверняка она обладала завидной нервной системой.

Налить две с половиной драхмы (1 драхма – 3,69 грамм) серной кислоты в аптекарскую ступку, медленно добавить одну драхму скипидарного масла, постоянно размешивая пестиком, и одну драхму спирта. Размешивать до тех пор, пока смесь не перестанет дымиться, затем поместить смесь в закупоренную стеклянную бутылку. Смесь должна быть прозрачной, красного цвета, как темная кровь. Если же ее сделать из низкокачественных материалов, она будет бледной, грязно-красного цвета, и негодной в употребление. Доза – добавить 40 капель в чайную чашку, растереть с чайной ложкой коричневого сахара, налить в чашку воды, пока чашка не наполнится почти до краев, и выпить немедленно. Повторять каждый час в течении 3-4 часов, но прекратить если кровотечение усилится. Лекарство не портится , но со временем на нем может образоваться пленка.

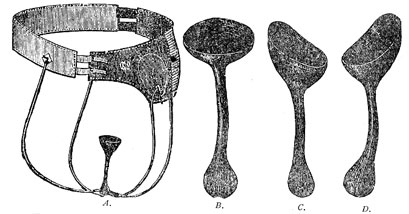

Помимо таких жутковатых рецептов, применяли и более щадящие средства – например, имбирный чай от спазмов и горячие грелки. Среди предложений по облегчению менструации попадались и вполне разумные. Например, многие врачи высказывались против корсетов, которые не только ухудшали состояние женщины во время менструации, но и вообще были чрезвычайно вредны, способствуя, согласно не знавшим меры медикам, как рождению детей с маленькими головами, так и выпадению матки. На последнем пункте следует остановится подробней, потому что здесь мы опять замечает некоторую зацикленность викторианцев на матке. Средства от выпадения матки были столь же радикальными и устрашающими, как и средства от болезненной менструации. В частности, для поддержки матки использовались пессарии, изготовленные из дерева, кости, металла, резины и т.д. Обычно эта конструкция состояла из диска, присоединенного к стержню. Пружина в стержне обеспечивала давление на матку, когда пессарий вставлялся во влагалище.

Металлическая проволока присоединяла стержень к поясу. Некоторые разновидности пессариев не требовалось вынимать во время полового акта, но как правило врачи советовали вынимать их на ночь. К счастью, пессарии применялись в лечебных целях, так что их носили далеко не все женщины. И это не может не радовать.

Немного этикета для незамужних девиц:

Правила поведения женщин в 19 веке

Чрезвычайно усложнены были правила поведения женщин и в отношении женщин. Жизнь респектабельной женщины 19 века была окружена системой запретов, сопровождавших ее с младенчества. Так, девушки до замужества не могли есть в гостях, много говорить, демонстрировать свои знания в какой-либо области, зато от них требовалось «умение» легко краснеть и падать в обморок (что, правда, при существовавшей тогда суровой моде на ношение корсетов было нетрудно). Девушке нельзя было выходить одной куда бы то ни было и оставаться наедине с мужчиной в течение хотя бы нескольких минут, даже если этот мужчина был ее женихом. Она должна была просто одеваться, никогда громко не говорить, не смеяться. Ее родители тщательно следили за кругом ее чтения, знакомств и развлечений. Впрочем, после замужества предписания этикета для женщины становились немногим легче — она по-прежнему не могла принять гостей-мужчин в отсутствие мужа, предпочитала не появляться одна в общественных местах и строжайшим образом следила за своей речью и манерами. Мужчины, в свою очередь, должны были всячески подчеркивать привилегированное положение и благочестие дамы, что выражалось в оказании бесчисленных мелких услуг и существовании таких норм этикета, как обязательное вставание, снятие шляпы перед женщиной, обязанность открывать перед ней двери, помочь сесть, нести все ее вещи от перчатки до дамской сумочки и т. п.

В этот период также усложняется система нанесения взаимных визитов, которые четко регламентировались по значению и времени. Входят во всеобщее употребление визитные карточки, причем многие страницы тогдашних руководств по этикету заполнены правилами оформления и послания карточек на случай свадьбы, рождения ребенка, соболезнования, приезда, отъезда, формального визита, поздравления и т. п.

Также строго регламентировались правила приема гостей, застольные манеры, одежда для определенных случаев, ритуалы приветствия и темы бесед. Лишь неукоснительное выполнение всех этих правил давало человеку возможность быть принятым в своем кругу, каким бы этот круг ни был. Естественно, манеры представителей высшего света и мелких буржуа различались между собой, но только непременное их соблюдение делало человека «респектабельным», т. е. уважаемым и полноправным членом общества.

Жизнь в свете

Большое внимание в пособиях по этикету того времени уделялось искусству нравиться и располагать к себе людей. Оно предполагало взаимную услужливость, внимательность, готовность пожертвовать некоторыми удобствами ради окружающих, тактичность. Такт являлся од ним из важнейших условий пребывания я свете. Тактичный человек мог стать всеми любимым и уважаемым, не обладая при этом большим умом, поскольку такт и рассудительность во многих случаях способны были заменить для света образование и даже сердце. С другой стороны, человек, в котором высшие добродетели соединены с неприятными личными чертами: знания с гордостью, мужество — с дерзостью, нравственность с излишней суровостью, вряд ли бывал любим в обществе. Тем, кто

не обладал тонкой натурой, чувством такта, здравым смыслом и чувствительностью, рекомендовалось следовать установленным правилам.

От светского человека требовалось:

- Не стыдиться быть учтивым и внимательным по отношению к другим, потакать их наклонностям и вкусам - это льстит тщеславию каждого человека и гарантирует доброе к вам отношение, отсутствие же подобных качеств всегда порождает мстительность и недоброжелательность.

- Сострадать ближним и относиться к ним с добротой, как бы ставя себя на их место.

- Уважать заслуженных людей, сохраняя вежливость.

- Быть вежливым и деликатным людьми более низкого общественного положения.

- Быть почтительным и внимательным с женщинами, в разговоре с ними тонко льстить и не порицать их недостатки.

- Уметь прощать невольные прегрешения, совершенные по незнанию, и не презирать человека зато, что тот не знаком со всеми тонкостями этикета.

- Принимать тон того общества, в котором находишься, — быть веселым или серьезным в зависимости от настроений окружения.

- Всегда платить по своему счету, но угощать всех, — это один из немногих случаев, когда люди не хотят, чтобы им услуживали, каждый хочет показать, что способен заплатить сам.

- Не рассказывать слишком много историй, а к необходимой теме подходить без многословия,

- Не выставлять напоказ собственные успехи — истинные достоинства будут замечены и без вашего на них указания, кроме того, молчание о себе самом — верная гарантия избежать насмешек и осуждения.

- Не являться в общество я дурном настроении и не жаловаться неприятности.

- Уметь вовремя прощаться, чтобы не казаться навязчивым.

Поведение молодых девушек и молодых людей

Вступление в свет — большое событие в жизни молодой девушки. Подготовка к этому дню и обсуждение всего с ним связанного начинались задолго до его наступления. Двери светской жизни распахивались для барышни 16 лет она начинала с матерью “выезжать в свет” (в театры, на балы, на обеды, в гости). А до этого времени она, приезжая с родителями в гости, общалась обычно со сверстниками в детских комнатах и появлялась перед взрослыми в гостиной только тогда, когда ее звали; девочка могла также посещать детские концерты и вечеринки.

Для первого бала молодую девушку одевали в простое легкое белое платье с небольшим декольте. Драгоценности надевать было не принято, кроме нитки жемчуга. Прическа должна была быть как можно более простой, без взбитых локонов, в волосах - нежные цветы или бутоны. В зал девушку вводил под руку отец. Он представлял ее старым друзьям, а ему представлялись кавалеры, которые хотели бы танцевать с его дочерью.

С первого дня появления девушки в свете посетители оставляли для нее визитные карточки, также как для матери, ее упоминали в пригласительных записках на балы.

Первый выезд в свет молодого человека был также строго регламентирован. Появиться на балу в первый раз он мог во фраке или мундире. На балу он должен был быть внимательным к хозяевам дома и дамам, независимо от их возраста, привлекательности и богатства. Все это свидетельствовало о превосходном воспитании молодого человека и принадлежности его к избранному обществу.

До вступления в брак образ жизни девушки и молодого человека кардинально отличался. Молодой человек не подчинялся какому-либо контролю и был вполне свободен в своих знакомствах и развлечениях. Молодая девушка, наоборот, не имела права жить и выезжать в свет одна; обязана была жить с родителями и подчиняться их воле. После 25 лет, если девушка осталась незамужней, ей позволялось выезжать одной, но до 30 лет она не должна была принимать у себя мужчин и ездить вечером в театр без почтенной спутницы.

Если девушка рассчитывала найти себе жениха, она должна была придерживаться исключительно общества женщин. Покровительство мужчин, дозволенное для вдов, считалось неприемлемым для девушки. В разговоре ей следовало быть максимально сдержанной.

Брак

Молодой человек, избравший себе будущую жену, раньше чем сделать предложение, убеждался, что девушка и семья готовы породниться с ним. А также наводил справки о размере приданого, чтобы впоследствии невольным разочарованием не оскорбить свою избранницу.

После принятия предложения обе семьи извещали родных, друзей и знакомых о предстоящем браке. Получив извещение, те, в свою очередь, должны были ответить поздравлениями. Помолвка совершалась в доме родителей невесты, причем без присутствия посторонних, приглашали лишь близких родственников обеих семей. На следующий день родители жениха приглашали к обеду невесту с ее семьей, затем помолвленные наносили визиты родственникам той и другой стороны.

Встречи жениха и невесты проходили в присутствии матери невесты или пожилой родственницы, оставлять молодую пару наедине было не принято. Никаких фамильярностей, кроме почтительного поцелуя руки или в лоб невеста не позволяла. При посещении жениха невеста не сидела в праздности, а занималась рукоделием.

Невеста могла подарить жениху золотой медальон со своим портретом. Жених обычно приносил в подарок цветы, конфеты и фрукты, но ценные вещи дарил нечасто, чтобы не обязывать девушку. Подарки жениха могли включать всевозможные предметы, кроме тех, что полагаются в качестве приданого. Не принято было в это время дарить белье, ткани, серебро или посуду. Но можно мех, редкий фарфор, нарядную шаль и другие предметы роскоши.

Свадебная церемония угощения происходила обычно в семейном кругу, без приглашения посторонних. Туалет невесты был очень прост: обычно светлое платье и нарядная фата с короной из искусственных цветов.

Свадебные визиты новобрачная делала вместе с мужем, начиная с его семьи, затем ее семьи, а также бывших друзей и знакомых. Если муж был очень занят, молодая женщина делала часть визитов со свекровью, но никогда с матерью, даже к своим знакомым. День для приемов назначался через два месяца после свадьбы.

Если мужу необходимо было отлучиться после свадьбы, молодая переселялась к его родителям.

Вступая в новую полосу своей жизни, женщина соглашалась повиноваться во всем мужу, но стремилась при этом не терять собственной воли. Для этого ей необходимо было освоить науку взаимоотношений в семье — жить в согласии с мужем и его родственниками, достойно вести себя с его друзьями и знакомыми, уметь радушно и любезно принимать гостей.

В отсутствие мужа молодая женщина воздерживалась от визитов и выездов, принимая у себя только родных или самых близких друзей, и не показывалась в свете.

Жених в период ухаживания проходил не меньше испытаний, чем молодая девушка. Бывая у будущей невесты, он обычно появлялся одетым во фрак или сюртук и проводил долгие часы за беседой с ней и должен был убедить ее в своей любви, не произнося при этом самого слова, выказывая хорошие манеры, изящество. Встречи проходили под наблюдением родных девушки, оценивающих потенциального жениха, и необходимо было иметь большой запас ума и такта, чтобы понравиться девушке и ее родителям и получить согласие на брак.

Мужчина после свадьбы сохранял за собой право руководить женой в ее светских отношениях. Для этого он должен был сопровождать ее и проводить с ней все свободное время, предостерегать жену от опрометчивых поступков, например, от тесной дружбы со свободными от брака женщинами, которые предаются кокетству и роскоши.

Правила поведения одинокой женщины

Женщина могла оказаться одинокой нескольким причинам: совсем не выйти замуж, стать вдовой или развестись с мужем. В каждом случае были свои общественные законы, и к соблюдению в свете относились очень строго.

Молодая вдова все время траура должна была жить в семье мужа, по крайней мере до тех пор, пока вторично не выйдет замуж. Если у нее уже были дети, она могла жить одна. По окончании траура вдова, как бы молода она ни была и каким бы ни был срок ее замужества, могла жить, как ей нравилось, и выезжать куда угодно: на балы, театр, принимать гостей у себя и во всем остальном вести себя как замужняя женщина. Она могла принимать мужчин адвокатов, нотариусов и т.д., если вынуждена была сама заниматься делами; при таких посещениях не нужно было брать с собой пожилую родственницу или подругу.

Одинокая вдова не обязана давать ответные обеды или посещать другие дома по приглашению. В то же время ей не следовало жить слишком уединенно и рекомендовалось принимать у себя в доме тех, кого она сама намерена была посещать. На свои обеды и вечера она могла приглашать мужчин, которые посещали ее с визитами вежливости в ее приемные дни. Тем не менее, в течение 3-4 лет после смерти мужа вдова должна была воздерживаться от светских развлечений, выездов и приемов у себя. Вдова, имевшая детей, которых по возрасту следовало вывозить в свет, могла нарушить этот срок.

Положение женщины, разошедшейся с мужем (что было редким явлением), было совершенно иным. Женщина могла остаться в доме мужа, если вина за развод лежала на нем и общество это признавало. Если же виновной стороной была жена, она возвращалась в свою семью, и ей не рекомендовалось показываться в обществе, в публичных местах и принимать у себя мужчин. Чтобы избежать осуждения в свете, она обязана была жить в совершенном уединении. Если у нее были дети (и при этом муж и его родственники доверяли ей их на воспитание), то она полностью посвящала себя им и нигде без них не появлялась.

Любая женщина, замужняя, вдова или незамужняя, если ей не исполнилось 60 лет, не могла показываться одна в увеселительных публичных местах, таких как кафе, ресторан, театр, скачки, казино, без сопровождения хотя бы пожилой женщины. Двум молодым женщинам также неприлично было появляться в подобных местах без сопровождения. Однако женщина смело могла посещать подобные места со своими детьми, которые в данном случае являлись ее покровителями.

Замужние женщины и вдовы могли ходить в церковь, в магазин, делать визиты, однако женщина, имеющая мужа, не должна была ездить без него на бал или обед. Если муж не любил выезжать, жена должна была делить с ним уединение, если у них не было дочери-невесты. В последнем случае мать обязана была выводить в свет дочь.

Поправить свое расстроенное здоровье или здоровье детей женщина могла на водах. Сопровождение мужа при этом не считалось обязательным.

Общество допускало, чтобы замужнюю женщину, посещавшую свет или публичные места, сопровождал посторонний мужчина, но приличия требовали, чтобы она выбирала себе достойного спутника.

Что касается туалетов, то для каждого возраста существовали свои фасоны и цвета. Вне зависимости от моды девушкам не рекомендовались яркие, броские наряды. Желтый цвет был юным особам противопоказан всегда, лиловый — зимой. Женщины за сорок лет должны были избегать нежных тонов: голубого, розового, а так же белых нарядов, сшитых из легких воздушных тканей. Матери с дочерью и сестрами не следовало одеваться одинаково.

Общественные отношения

Светскими отношениями называли знакомства, заведенные в салонах с обоюдного согласия, при взаимной симпатии и равенстве сторон. При знакомстве обменивались карточками, визитами и всевозможными любезностями, следуя законам светских приличий. При встречах жали друг другу руки, садились рядом на диван и вели беседу.

Если после взаимного представления от какой-либо из сторон следовало приглашение, на него отвечали визитом, отказываться было неприлично. Если же приглашения не было, но хотелось завязать знакомство, через день после знакомства (представления) посылали визитную карточку и ждали приглашения.

Если знакомство происходило между лицами, занимающими неравное положение, или в знакомстве была заинтересована лишь одна сторона, это не расценивалось как светские отношения: высшее лицо приглашает, но не может быть приглашено; ему наносят визит, но оно не обязано отвечать визитом.

Если положение просителя соответствовало положению высшего лица, то деловое или мимолетное знакомство могло перерасти в светскую связь.

Деловые отношения не требовали никаких любезностей. Вне кабинета, конторы или магазина знакомство прекращалось, каково бы ни было положение сторон в обществе. В дальнейшем при встречах обменивались только поклонами. Отношение подчиненного к начальнику основывалось на соблюдении приличий, если отсутствовали близкие связи. Подчиненный, даже если был выше своего начальника по состоянию и происхождению, не заговаривал с ним первый, разве только о дедах, и не старался сблизиться с ним, а оказывал при всех обстоятельствах почтение.

Самый важный и титулованный начальник должен был быть всегда любезен и вежлив с подчиненными; подчиненный же в свою очередь должен быть почтительным, но не подобострастным. Подобострастие и заискивание не поощрялись.

Правила приличия запрещали мужчине посещать лиц, которых он не считал достойным ввести в свой дом; исключение составляли лишь деловые партнеры.

Визиты

Визиты были необходимым элементом светского общения. Люди посещали друг друга или для того, чтобы завязать знакомство или для поддержания старого. Особые визиты наносились начальникам, доктору или адвокату.

Короткие визиты принято было наносить при отъезде. Уехать, не нанося знакомым визита и не сообщив об отъезде, противоречило правилам хорошего тона. Возвращаясь после долгого отсутствия, тоже нужно было посетить знакомых. Причем семейным людям супруги наносили визиты вместе, а холостяков или вдовцов, у которых не было взрослых дочерей, мужчина посещал один. В пятницу и субботу на Страстной неделе визитов не делали.

Для визитов не надевали только что купленное платье, так как оно стесняет. Визитный туалет должен быть простым и изящным. Собираясь в гости, всегда брали с собой визитные карточки.

Когда приходили с визитом, хозяйка сама шла навстречу, здоровалась, и, если в гостиной еще кто-нибудь находился, знакомила визитера со всеми. Хозяйка, встретив гостя — как женщину, так и мужчину, — садилась не раньше, чем сядет гость.

Муж с женой, приходя с визитом, не должны были входить под руку, жена должна была пройти вперед. Если во время визита приходил еще кто нельзя было уходить тут же — это оскорбило бы вновь пришедших. Уходящих визитеров хозяйка вела в переднюю и ждала там, пока они не уйдут. По уходе дверь закрывали не сразу же, а ждали пока гости не отойдут немного, после этого дверь запирали по возможности бесшумно.

В то время существовало понятие первого, или вступительного, визита. Такие визиты совершались новобрачными, служащими, прибывшими в другую местность, а также молодым чело веком, который стал самостоятельным.

Гость должен был следить за тем, чтобы «не засидеться» больше 20 минут. Требуемое вежливостью приглашение хозяев остаться подольше всерьез не воспринималось. Во время первого визита угощение не подавалось. В начале разговора визитер благодарил за оказанную ему честь.

После первого визита было принято присылать ответное приглашение в течение недели, иначе считалось, что знакомство не будет иметь продолжения. Если ответный визит откладывался на неопределенное время, это означало, что знакомство нежелательно.

Мы рассмотрели основные правила гражданского этикета ХIX века, и в заключение можно отметить, что знание истории этикета позволяет нам многое понять о своем собственном поведении и об отношениях с окружающими.

Старинные средства контрацепции и предохранения от болезней: женские и мужские.

История противозачаточных средств уходит своими корнями в глубокую древность.

Хотя в древних Египте, Греции, Риме ценилась малодетность и практиковались различные контрацептивные методы, считалось, что за контрацепцию отвечает женщина. Поэтому все хорошо документированные контрацептивные устройства тех времён, как эффективные (например, контрацептивные пессарии), так и неэффективные, вроде амулетов, являются женскими, хотя тексты тех времён содержат завуалированные указания и на мужские методы контрацепции.К числу наиболее древних специализированных противозачаточных средств относят настои и отвары.

В санскритских и древнекитайских трактатах упомянуты настои и отвары различных трав, употребление которых лишало женщин детородной способности. Например, римским матронам для предохранения от нежелательной беременности рекомендовалось использовать настой коры ивы и тополя, растущих в роще храма Прозерпины.

Гиппократ рекомендовал соотечественницам, подобно индианкам, жевать дикую морковь. Кстати, значительно позже в процессе научных исследований было выяснено, что она действительно нарушает репродуктивные функции.

В Древней Греции влагалище смазывалось кедровым маслом и свинцовой медью. Использовались и специальные тампоны из хлопка, навоза слона, а также обкладки из пауков.Древние арабы практиковали тампоны, пропитанные бальзамами, которые вводили глубоко во влагалище.

Губки делали из текстильных волокон и шелка.

Внутриматочную контрацепцию применяли ещё в глубокой древности (правда, документальных данных, подтверждающих давность применения, нет), когда во время длительных переходов по пустыне верблюдицам в полость матки помещали специальные "влагалищные" камешки, чтобы предотвратить крайне нежелательную в подобной ситуации беременность.

Использование противозачаточных средств встречало резкое противодействие со стороны служителей религии. У древних евреев противозачаточные средства были запрещены вообще, исключение делалось для женщин моложе 12 лет и кормящих матерей. В средневековой Европе применение противозачаточных средств также было резко ограничено христианской Церковью.

Контрацепция перестала применяться после упадка Римской империи в V веке, так, например, не документировано использование контрацептивных пессариев вплоть до XV века.

Некоторые противозачаточные средства 19-го века: рис 1, губки, рис 2, шприц для влагалища)

Some 19th century contraceptive devices: Fig 1, a sponge; Fig 2, a syringe (used after intercourse to wash semen out of the vagina); Fig 3, a cap.

К сожалению, частота инфицирования была очень высока, и с тех пор при применении внутриматочных средств на первый план вышла проблема предупреждения инфекции. Немецкий учёный Грэфенберг опубликовал первый удачный опыт практического применения специального кольца (модифицированное кольцо Рихтера), помещаемого в полость матки (изготовлялось из серебра, золота, стали) с целью предохранения от беременности. Впоследствии это кольцо было названо его именем.

Медицинские инструменты с конца 18 века до начала 1900-х годов, включает описания пессариев, которые напоминают современные ВМС (внутриматочная спираль). Существование законов, которые запрещали использование почты для противозачаточных средств, возможно, были причиной таких двусмысленных ложных рекламных ходов.

Реклама и пересылка по почте всех средств контрацепции была очень долго запрещена, а презервативы специально предписывали протыкать, чтобы они не мешали зачатию, иначе их производство не разрешали.

Окклюзионный пессарий, как правило, используется в сочетании со спермицидами в качестве средства контрацепции.

--------------Женские презервативы-----------

=================================================

Они больше и шире мужских, но обладают такой же длиной. Женские презервативы снабжены гибким кольцеобразным входом и вставляются в вагину. Они содержат внутреннее кольцо, которое помогает вводу и удерживает презерватив на месте.

Французская клизма и вагинальный душ.

Презерватив (фр. préservatif, от позднелат. praeservo — предохраняю), также кондом (англ. condom).

Слово презерватив происходит от французского preservatif.

Слово кондом впервые появляется в начале XIX века, хотя слово condon упоминается в 1666 году. По одной версии, «кондом» происходит от имени путешественника Кондамина (разработавшего метрическую систему и впервые доказавшему, что земля приплюснута с полюсов), открывшего латекс для европейцев.

Если в Римской империи и применяли презервативы, это умение было утеряно во время её упадка. Фактором, способствующим прекращению контрацепции, было распространение христианства, объявившего любые контрацептивные методы грехом. В манускриптах средневековых мусульманских и еврейских авторов можно найти упоминания мужских контрацептивных методов, как например окунание члена в смолу или луковый сок.

В то же время мужские презервативы применялись до XV века в Азии. Презервативы закрывали только головку члена и, по всей видимости, использовались только высшими классами. В Китае они делались из смазанной маслом шёлковой бумаги или кишечника ягнят, в Японии — из черепашьего панциря или рогов животных. В конце XV века голландские купцы начали привозить из Китая презервативы, сделанные из «тонкой кожи». Они, в отличие от японских презервативов из рога, закрывали весь половой член.

Первое достоверное упоминание о презервативах встречается в трактате «De Morbo Gallico» («О французской болезни», то есть сифилис) итальянского врача XVI века Габриэля Фаллопия, опубликованном в 1564 году, через два года после смерти автора. Для защиты от сифилиса Фаллопий рекомендует приспособление, которое, по его словам, он изобрёл сам: льняной чехол, замоченный в специальном химическом растворе, после чего высушенный.

После публикации «De Morbo Gallico» начинается широкое распространение презервативов. Их использование для профилактики заражения упоминается в многочисленных текстах по всей Европе. Первое указание на использование таких приспособлений для контрацепции встречается в сочинении 1605 года «De iustitia et iure» («О юстиции и законе») Леонарда Лессия (Leonardus Lessius), он осуждает его как аморальное.

Первое явное указание на использование «un petit linge» (маленького кусочка ткани) для предотвращения беременности встречается во французском романе и пьесе 1655 года «L’Escole des filles» («Философия девушек»). В 1666 году Английский Комитет по Рождаемости (English Birth Rate Commission) счёл, что причина снижения рождаемости — в широком использовании «кондонов» (condons). Это первое упоминание слова «кондом» или похожего на него.Из-за дороговизны презервативов и их ненадёжности (тогдашние презервативы часто рвались, спадали или были дырявыми), все равно замечалось, что презервативы полезны и что только они защищают от сифилиса. Одна группа британских сторонников контрацепции стала распространять в бедных районах литературу о презервативах, с инструкциями по их изготовлению в домашних условиях.

С 1820-х по 1870-е, лекторы-мужчины и женщины разъезжали по Америке, выступая с лекциями о физиологии и сексе. Многие из них после лекций продавали контрацептивные средства, в том числе и презервативы. За это их критиковали многие моралисты и медицинские работники, в том числе первая женщина-врач Элизабет Блэквелл (Elizabeth Blackwell), обвинявшая лекторов в пропаганде «абортов и проституции».

В девятнадцатом веке:

В 1839 году с открытием резины, появился резиновый презерватив, который имел немедленный успех.

К концу 1850-х несколько крупнейших компаний по выпуску резиновых изделий наладили, среди прочего, массовое производство презервативов.

Главным преимуществом резиновых презервативов была возможность многократного использования, делавшая их более экономичными. Однако презервативы «из кожи» были поначалу дешевле и давали лучшие ощущения, из-за чего предпочитались резиновым. Но к концу XIX века слово «резинка» стало эвфемизмом презерватива в разных странах по всему земному шару.

Поначалу резиновые презервативы закрывали лишь головку члена. Врач должен был измерить размеры головки, после чего заказывался нужный размер. Несмотря на это, презервативы часто спадали. Позднее производители поняли, что они могут увеличить сбыт продукции, делая презервативы одного размера, закрывающие весь член, и продавая их в аптеках.

В то время презервативы были еще многоразовые и, даже, в некоторых случаях, гарантировались на пять лет!

Несмотря на критику и законодательные запреты, в конце XIX века презервативы оставались самым популярным средством контроля рождаемости в западном мире.

В 1870-х в Англии возникла одна из первых крупных компаний по производству презервативов, E. Lambert and Son of Dalston.

В 1880 году появились первые изделия из латекса.

Вы здесь » L'histoire mystérieuse » Информационная » Историческая справка